2025-11-25

Специальный выпуск, посвящённый криоэлектронной микроскопии

Рады сообщить, что на нашем сайте выложен специальный выпуск, посвящённый 5-й Российской международной конференции «Криоэлектронная микроскопия 2025: достижения и перспективы» (RICCEM-2025), 8–11 июня 2025 г., Москва, Россия

2024-10-03

К столетию кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

3 октября кафедра физиологии человека и животных празднует своё 100-летие. Подразделение старше биологического факультета и было рганизовано ещё в рамках Естественного отделения физико-математического факультета МГУ. По сути, возраст кафедры даже больше, так как предпосылки к её созданию были заложены в XVIII веке.

По этому случаю в начале сентября в нашем журнале вышел специальный выпуск, в котором опубликованы статьи ведущих физиологов как Московского университета, так и сотрудничающих с кафедрой коллег.

Более подробную историю кафедры можно прочитать в редакционной статье, там же представлен краткий обзор публикаций выпуска:

М. А. Островский, Д. В. Абрамочкин

Оглавление выпуска:

М. А. Островский

С. А. Недоспасов

Цитокины – регуляторы иммунитета

Я. А. Воронина, А. М. Кархов, В. С. Кузьмин

Д. Ю. Афанасьева, П. М. Балабан

Сложные «простые нервные системы»

О. В. Смирнова, П. А. Абрамичева, Н. С. Павлова

Осморегуляция и репродукция: эволюционные тренды функций пролактина от рыб к млекопитающим

Д. К. Гайнуллина, О. С. Тарасова, А. А. Швецова

Регуляция сокращения гладкомышечных клеток сосудов в раннем постнатальном онтогенезе

Е. С. Кузьмина, М. В. Нечаева, П. В. Авдонин

Роль NAADP в поддержании спонтанных сокращений сердца: сравнительно-физиологические исследования

А. О. Касумян, А. Д. Левина

Вкусовая привлекательность органических кислот и их производных для цихлидовых рыб (Cichlidae)

Ю. А. Тимошина, Л. В. Терещенко, О. И. Куликова, Т. Н. Федорова, А. В. Латанов

Моделирование предсимптомной стадии паркинсоноподобного состояния на животных (грызуны и обезьяны)

Т. С. Филатова, А. С. Бородков, А. М. Кархов, И. Х. Джуманиязова, О. Б. Пустовит, Д. В. Абрамочкин

П. О. Богачева, К. А. Чернышев, Е. О. Тарасова, Д. А. Потапова, О. П. Балезина

Регуляция активности регенерирующих моторных синапсов с участием эндоканнабиноидов

Л. В. Яковлев, Н. В. Сыров, А. А. Мирошников, М. В. Морозова, А. М. Беркмуш-Антипова, Д. А. Петрова, А. Я. Каплан

Локализация источников десинхронизации мю-ритма ЭЭГ при тактильном воображении

Все статьи в русской версии, как обычно, в открытом доступе.

Благодарим составителей специального выпуска заведующего кафедрой молекулярной физиологии биологического факультета доктора биологических наук, профессора, академика Михаила Аркадьевича Островского, заведующего кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета доктора биологических наук Абрамочкина Дениса Валерьевича и старшего научного сотрудника кафедры физиологии человека и животных биологического факультета кандидата биологических наук Пустовит Оксану Борисовну.

2023-12-01

№3 и №3-приложение

В этом году у нас вышло сразу два третьих выпуска.

Регулярный

https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/issue/view/68/showToc.

И специальный

https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/issue/view/69/showToc,

посвящённый состоявшейся в июне этого года международной конференции «Криоэлектронная микроскопия 2023: достижения и перспективы» (IV Russian International Conference on Cryo-Electron Microscopy, RICCEM-2023).

Благодарим редакторов-составителей специального выпуска профессора кафедры биоинженерии Ольгу Сергеевну Соколову и старшего научного сотрудника кафедры биоинженерии Татьяну Борисовну Станишневу-Коновалову за подготовку этого номера. Подробнее о конференции и специальном выпуске можно прочитать в редакционной статье.

Ещё больше статей по материалам конференции выйдет в английской версии журнала.

2023-07-10

На сайте размещён №2, 2023

На нашем сайте выложен второй номер журнала.

Открывает выпуск обзор Н.В. Воробьёвой "Нейтрофилы – атипичные антигенпрезентирующие клетки", в котором обобщены сведения последних лет об антигенпрезентирующей функции нейтрофилов, предполагаемых механизмах регуляции этого процесса и его значении в норме и патологии.

В исследовании А.Г. Яковлева и соавт. "Адаптация зелёных фотосинтезирующих бактерий к разной освещенности по данным спектроскопии хлоросом" экспериментально и путём теоретического моделирования показано, что количество молекул бактериохлорофилла c в хлоросомах становится больше по мере уменьшения интенсивности освещения, что, вероятно, повышает эффективность улавливания слабых световых потоков и позволяет бактериям выжить в условиях дефицита солнечного света.

Работа А.А. Мамчур и соавт. "Изучение конформационной подвижности липид-связывающего сайта изоформ ε2, ε3, ε4 аполипопротеина E методом молекулярной динамики" посвящена изучению с помощью метода молекулярной динамики поведения трёх основных изоформ белка аполипопротеина E в растворе. Согласно предположению авторов, обнаруженные ими структурные различия в липид-связывающем сайте аполипопротеина E лежат в основе разного влияния изоформ на клинические показатели носителей соответствующих генотипов.

А.Н. Павлюченкова и соавт. в своём исследовании "Влияние карбонилцианид-4-трифторметокси)фенилгидразона (FCCP) на FcεRI-зависимую продукцию цитокинов клетками RBL-2H3" показали, что предварительная обработка тучных клеток разобщителем окислительного фосфорилирования и дыхания митохондрий приводит к уменьшению не только уровня дегрануляции, но и продукции цитокинов TNFα и IL-4. Это ещё раз доказывает, что изменения мембранного потенциала митохондрий влияют на активацию тучных клеток и, соответственно, на развитие аллергических заболеваний.

В статье А.Р. Лавренова и соавт. "Особенности экспрессии маркерных генов рыжей полевки Clethrionomys glareolus, отражающие эффекты экотоксичности загрязненной диоксинами среды" были исследованы показатели экспрессии генетических маркеров у рыжих полёвок из природной популяции, обитающей вблизи свалки, и виварной линии, при этом учитывался также сезон, в который животные были отловлены. Подобранные маркеры можно использовать для оценки начальных токсических эффектов загрязненной диоксинами среды в рамках биомониторинга.

И.А. Кириллова и Д.В. Кириллов ("Жизнь на краю ареала: сравнительное изучение центральных и краевых популяций Dactylorhiza traunsteineri (Orchidaceae) на европейском северо-востоке России") обнаружили, что популяции Пальчатокоренника Траунштейнера, обитающие на границах ареала, возобновляются лучше, чем центральные популяции. Это свидетельствует о том, что, несмотря на убеждение о большей уязвимости периферийных популяций, местообитание на границах ареала в отношении некоторых показателей жизнедеятельности может быть более благоприятным для вида, чем в центральной его части.

В кратком сообщении А.А. Стахановой и соавт. "Влияние пептида Ac-D-MPRG на основе С-концевого фрагмента аргинин-вазопрессина(6-9) на поведение крыс разного возраста" изучено поведение лабораторных крыс, подвергнутых в ранний период жизни воздействию пептида на основе аргинин-вазопрессина, в обычных и стрессогенных условиях. Пептид способствует развитию отставленных поведенческих эффектов и оказывает влияние на двигательную активность животных в разном возрасте, хотя наиболее выражено его влияние в препубертатный и пубертатный периоды жизни.

А.А. Осмоловский и соавт. ("Изучение спектра активности новых штаммов микромицетов рода Aspergillus в отношении белков системы гемостаза") исследовали активность внеклеточных протеаз для пяти видов микромицетов рода Aspergillus. Обнаружена высокая и специфическая фибриногенолитическая, фибринолитическая и активаторная по отношению к плазминогену активность для A. athecius, а также высокая фибринолитическая активность для A. caespitosus.

В статье А.Н. Хохлова ("Основы биологии старения для небиологов МГУ") излагается история создания курсов лекций, посвящённых основам биологии старения, в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и в Центре инженерно-медицинских и биологических наук Харбинского политехнического университета. Автор делится программой курсов и анализирует итоги проведённых зачётов.

Мы изменили стиль оформления ссылок в списке литературы, что отражено в наших обновлённых правилах. Теперь составлять список будет проще, так как формат стал стандартным. И при составлении ссылок в "ручном" режиме, и при автоматическом формировании списка с помощью менеджера для работы со ссылками можно использовать широко распространённый стиль Vancouver. Просим обратить на это внимание, если вы готовите статьи для подачи в наш журнал.

2023-05-29

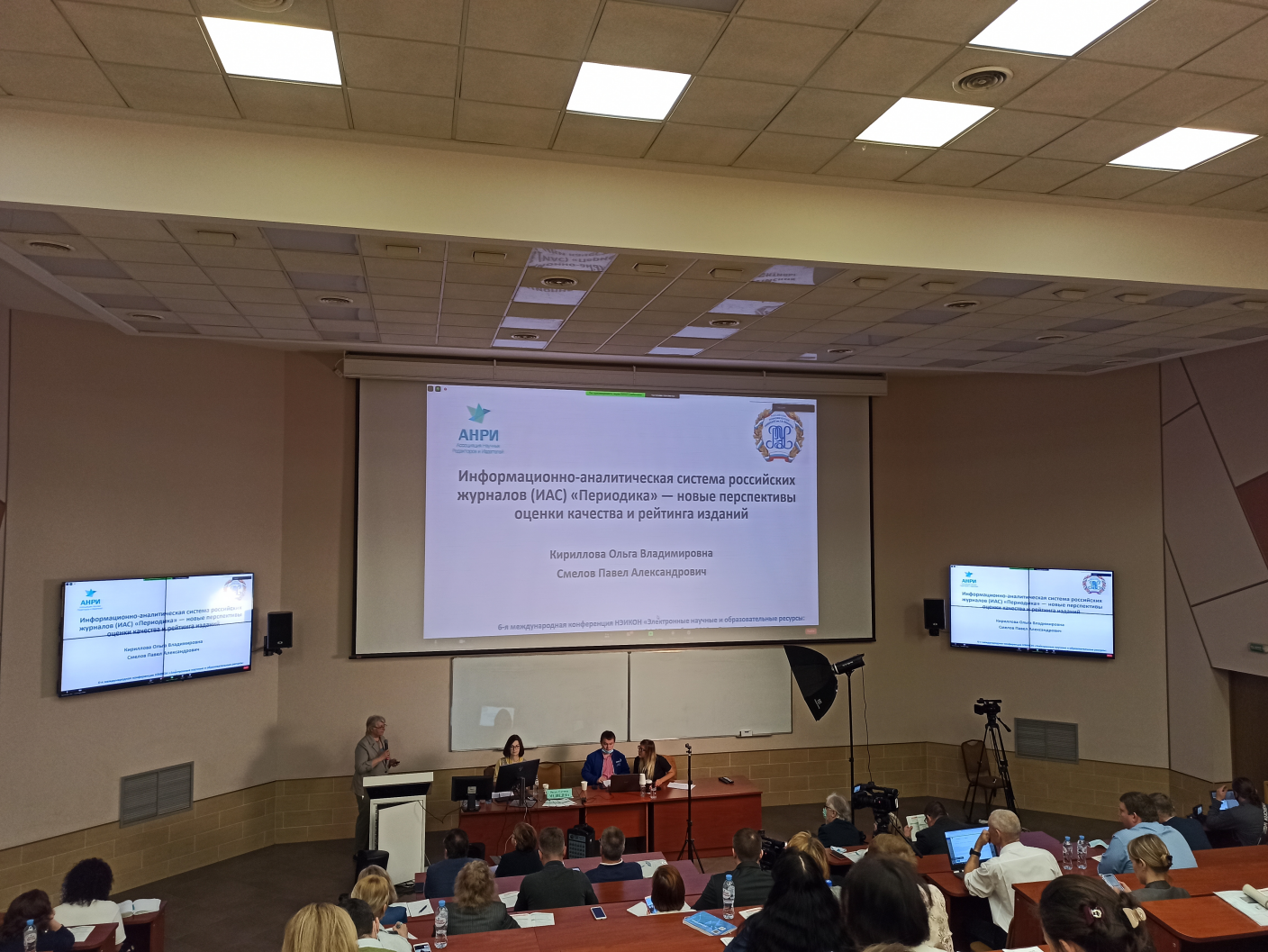

11-я Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2023: достижения, реалии, перспективы»

На прошедшей неделе состоялась 11-я Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2023: достижения, реалии, перспективы». Мероприятие прошло в Российском государственном аграрном университете – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.

На конференции обсуждались вопросы, касающиеся белых списков и рейтингов научных журналов, подходов к оценке публикационной активности отечественных исследователей, а также проблем, которые возникают в настоящее время на пути интеграции российских журналов в международное пространство.

Наша редакция представила на конференции четыре доклада:

"О том, что происходит с русским языком в современных научных публикациях: размышления редактора-пессимиста" (зам. главного редактора А.Н. Хохлов);

"Редакционные процессы в научном журнале: сложности оптимизации и планирования разных этапов обработки статей" (отв. секретарь редколлегии Г.В. Моргунова);

"Об опыте преподавания основ наукометрии и подготовки научных публикаций в МГУ имени М.В. Ломоносова" (зам. главного редактора А.Н. Хохлов);

"Много соавторов в статьях открытого доступа – платим вскладчину, стимулирующие надбавки получает каждый" (зам. главного редактора А.Н. Хохлов).

Кроме того, на конференции было принято решение о создании в Ассоциации научных редакторов и издателей секции естественно-научных журналов. Организаторами секции стали заместитель начальника отдела популяризации научной деятельности Морского гидрофизического института РАН Наталия Борисовна Мороз и ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Галина Васильевна Моргунова (ответственный секретарь нашего Вестника).

Презентации и видеозаписи докладов будут доступны на сайте библиотеки АНРИ.

2023-03-26

На сайте размещён №1, 2023

На сайте размещён первый выпуск этого года.

Открывает номер статья А. Н. Васильева и соавт. "Повышенная чувствительность пространственных фильтров при совмещении магнитного и электрического компонентов сенсомоторного кортикального бета-ритма", в которой показано, что одновременная регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и магнитоэнцефалограммы (МЭГ) при изучении компонентов сеносомоторного ритма даёт преимущество перед регистрацией только ЭЭГ или только МЭГ в отношении чувствительности метода.

В работе Н. В. Воробьевой "Участие нерецепторных тирозинкиназ Src-семейства в образовании нейтрофильных внеклеточных ловушек" исследовалась малоизученная в настоящее время роль киназ Src-семейства в окислительном взрыве и NETозе.

Д. О. Егорова и соавт. в своей статье "Состав бактериальных сообществ нефтезагрязненных донных отложений реки Каменка" с помощью высокопроизводительного секвенирования и биоинформатической обработки данных идентифицировали состав микробных сообществ реки, подверженной загрязнению нефти за счёт трещин в карстовых породах.

Две работы посвящены флоре и фауне Кандалакшского залива Белого моря. М. И. Коваленко и соавт. ("Микобиота красной водоросли Palmaria palmata в Кандалакшском заливе Белого моря") исследовали разнообразие микобиоты на талломах съедобной красной водоросли пальмарии.

В исследовании А. П. Столярова "Особенности видовой, пространственной и трофической структуры макробентоса в лагунной экосистеме Никольской губы (Кандалакшский залив, Белое море)" установлено, что сообщество макрозообентоса Никольской губы характеризуется меньшим видовым разнообразием и преобладанием группы собирающих детритофагов по сравнению с открытыми морскими лагунами. По мнению автора, в обозримой исторической перспективе стабилизация абиотических условий в этой губе будет способствовать ещё большему обеднению видового состава.

А. А. Осмоловский и соавт. в своём исследовании "Сравнение антикоагулянтного действия in vitro протеаз, секретируемых микромицетом Aspergillus ochraceus и содержащихся в яде змей" показали, что антикоагулянтное действие уже зарекомендовавшего себя препарата из яда змей и секретируемой микромицетом Aspergillus ochraceus L-1 проетазы вполне сопоставимо, а в некоторых случаях второй препарат оказывался даже более эффективным.

Напоминаем, что все статьи теперь находятся в свободном доступе сразу же с момента публикации.

Все актуальные новости нашего журнала мы публикуем не только на нашем сайте, но и в группе в социальной сети ВКонтакте.

2023-01-09

Статьи русской версии нашего Вестника теперь в открытом доступе

До конца 2022 года в нашем журнале и в других журналах Издательства МГУ действовало так называемое "эмбарго" – статьи становились доступными для свободного скачивания только спустя год. Теперь все статьи из нашего журнала и других журналов Издательства МГУ распространяются режиме открытого доступа. Мы уже сделали доступными для скачивания все статьи на нашем сайте. В скором времени скачивать статьи также можно будет с сайта eLibrary.ru.

Многие журналы работают в режиме золотого открытого доступа (за публикацию платят авторы статей), однако мы будем использовать другой режим – платиновый открытый доступ (за публикацию не платят ни авторы, ни читатели).

Надеемся, переход к полноценному открытому доступу улучшит видимость нашего журнала и повысит интерес к нему.

Пользуясь случаем, поздравляем наших читателей, авторов, рецензентов, редакторов и всех, кто интересуется судьбой Вестника, с прошедшими новогодними праздниками! Желаем успешно достигать поставленных целей и развиваться в профессиональном плане.

2022-11-30

НА САЙТЕ РАЗМЕЩЁН №4, 2022

На сайте размещён четвёртый выпуск Вестника.

В номере один обзор:

П. А. Назаров и соавт. "Помпы множественной лекарственной устойчивости как краеугольный камень резистентности бактерий".

Пять оригинальных исследований:

Д. Д. Зворыкин "Выбор партнера по размножению и размерная ассортативность спаривания у рыбы-ползуна Anabas testudineus (Actinopteri: Anabantidae)";

А. А. Швецова и соавт. "Механизмы холинергического сокращения гладкой мускулатуры кишечника беломорской трески Gadus morhua marisalbi (Gadidae): вклад различных подтипов М-холинорецепторов и Rho-киназы";

Н. С. Герасимова и соавт. "Влияние однонитевых разрывов ДНК на транскрипцию нуклеосом";

Е. И. Лебедева и соавт. "Уровень экспрессии мРНК CXCL12 как независимый маркер прогрессирования фиброза печени у крыс";

В. Ю. Летухова и соавт. "Влияние климатических факторов на продолжительность цветения видов в Карадагском природном заповеднике".

Одно краткое сообщение:

Ф. Дин и соавт. "Анализ кефирных зерен из разных регионов планеты с применением высокопроизводительного секвенирования"

И статья-мнение:

А. Н. Хохлов "О холестериновой теории старения – 2022".

В английской версии журнала дополнительно будет опубликовано ещё семь оригинальных исследований от иностранных коллег.

2022-09-11

Обновление наукометрических показателей на сайте eLIBRARY.RU

22 августа на странице нашего Вестника в системе РИНЦ появилась информация о показателях публикационной активности за 2021 год.

Наше положение в рейтинге Science Index за последний год улучшилось. Теперь в списке из 212 журналов по биологии мы находимся на 18 месте (входим в 9% лучших по этому показателю биологических журналов). Верхняя двадцатка выглядит так:

При этом в общем списке журналов (по всем специальностям, всего 4217 изданий) мы теперь располагаемся на 167 месте (входим в 4% лучших журналов).

По значению пятилетнего импакт-фактора по ядру РИНЦ без самоцитирования мы занимаем 15 место среди всех 277 биологических журналов, для которых этот показатель рассчитывается (входим в 6% лучших изданий):

В общем списке журналов по этому показателю мы занимаем 103 место из 6477 изданий (входим в 2% лучших журналов).

В течение нескольких прошедших недель списки пополнялись новыми журналами, из-за чего показатели немного "плавали", но на общую картину это почти не повлияло.

2022-08-21

НА САЙТЕ РАЗМЕЩЁН №3, 2022

На сайте размещён третий номер нашего Вестника.

В обзоре Г.В. Моргуновой и А.Н. Хохлова «Признаки сходства и различия клеточных моделей старения. Обзор предметного поля» рассматриваются основные на сегодняшний день модели для изучения старения на культурах клеток. Несмотря на исходно разные подходы к моделированию старения in vitro, в настоящее время становится очевидным, что разные модели не взаимоисключают, а напротив – хорошо дополняют друг друга.

В исследовании Е.С. Кривиной и А.Д. Темралеевой «Морфологический и молекулярно-генетический анализ штаммов зелёных микроводорослей, выделенных из коммерческих биопрепаратов на основе "живой хлореллы"» был изучен состав зелёных микроводорослей в различных отечественных биопрепаратах. Отмечается, что контроль состава микроводорослей нельзя осуществлять при помощи только лишь световой микроскопии, обязательно необходимо привлекать современные молекулярно-генетические методы.

Статья М.В. Ерохиной и соавт. «Наночастицы полимера молочной кислоты с рифампицином снижают активность мультилекарственного транспортера Р-gp в макрофагах человека» посвящена исследованию влияния новой формы противотуберкулезного препарата рифампицина на активность P-гликопротеина в провоспалительных макрофагах человека. Показано, что препарат в новой форме нетоксичен для моноцитов и макрофагов линии ТНР-1, при этом он снижает функциональную активность P-гликопротеина.

В статье Т.С. Филатовой и Д.В. Абрамочкина «Характеристики быстрого натриевого тока в изолированных кардиомиоцитах перепела» с использованием метода пэтч-кламп изучен быстрый натриевый ток в изолированных предсердных и желудочковых кардиомиоцитах японского перепела. Обнаруженные особенности быстрого натриевого тока, вероятно, отражают адаптацию птиц к высокой частоте сокращений сердца и указывают на конвергентное приобретение эволюционных изменений, имеющих в основе различия в структуре и наборе субъединиц натриевых каналов.

В работе Д.Н. Маторина и соавт. «Особенности распределения и состояния фитопланктона на разных глубинах в озере Кисло-Сладкое Белого моря» флуоресцентными методами исследовались особенности функционирования фотосинтетического аппарата водорослей в озере Кисло-Сладкое. Было установлено, что фитопланктонному сообществу хемоклина свойственны повышенная светочувствительность и при этом большая репарационной способностью фотосинтетической активности после фотоокислительного стресса.

В исследовании Т.Ю. Динариевой и соавт. «Витамин К2 является медиатором транспорта электронов от НАДН-дегидрогеназы 2 к хинолоксидазе bd-типа у Lacticaseibacillus rhamnosus КМ МГУ 529» были получены подтверждения функционирования электрон-транспортной цепи у молочнокислой бактерии L. rhamnosus при аэробном культивировании. Бактерии с активированным дыхательным метаболизмом более эффективно использовали глюкозу и дольше сохраняли метаболическую активность по сравнению с клетками, выращенными в аэробных условиях. Таким образом, использование дыхательного метаболизма молочнокислых бактерий для повышения выхода биомассы без применения методов генетической инженерии является перспективным направлением биотехнологии.

Статья С.Н. Тиморшиной и соавт. «Протеолитические ферменты микромицетов рода Aspergillus, гидролизующие фибриллярные белки, для биомедицины и биотехнологических процессов» посвящена исследованию 11 ферментных препаратов микромицетов Aspergillus. Были получены как однокомпонентные, так и многокомпонентные препараты. Протеолитические ферменты некоторых культур показали активность, сопоставимую с активностью коммерческого препарата, используемого при раневой терапии.

В исследовании М.А. Челомбитько и соавт. «Влияние антиоксидантов на продукцию хемокина MCP-1 клетками линии EA.hy926 в ответ на IL-6» была проверена гипотеза об участии активных форм кислорода митохондриального происхождения в передаче сигнала и экспрессии провоспалительных генов в эндотелиальных клетках, активированных IL-6. Показано, что митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1 подавляет не только NF-kB-зависимую экспрессию IL-6 и других провоспалительных генов, но и вызванную IL-6 активацию сигнального пути JAK/STAT3, а также STAT3-зависимую экспрессию хемокина MCP-1.

Все актуальные новости нашего журнала мы публикуем не только на нашем сайте, но и в группе в социальной сети ВКонтакте.

2022-06-15

НА САЙТЕ РАЗМЕЩЁН №2, 2022

На сайте размещён второй номер нашего Вестника.

В обзоре А.Е. Соловченко и соавт. «Зимний покой древесных растений и его неинвазивный мониторинг» кратко суммированы современные представления о механизме индукции состояния покоя и выхода из него у древесных растений-обитателей регионов с выраженной сезонностью климата, а также рассмотрен мониторинг состояния таких растений с помощью регистрации переменной флуоресценции хлорофилла хвои и эндодермы коры их побегов.

Обзор Г.Я. Фрайкина «Фотосенсорные и сигнальные свойства криптохромов» посвящён обширному классу белковых сенсоров синего света криптохромам. Криптохромы не только регулируют циркадные ритмы у животных и растений как фоторецепторы, но и могут функционировать как магниторецепторы. Обсуждаются современные представления о фотосенсорных и сигнальных свойствах этих белков.

В обзоре А.А. Швецовой и соавт. «Каналы TASK-1: функциональная роль в гладкомышечных клетках артерий» изложены современные представления о функциональной роли и регуляции каналов TASK-1, представителей семейства калиевых каналов, в сосудистой системе. Влияние TASK-1 в большом круге кровообращения невелико и может проявляться лишь в условиях алкалоза, но эти каналы играют важную роль в регуляции тонуса артерий малого круга кровообращения, а их дисфункция является одной из причин развития артериальной легочной гипертензии.

В статье Р.Р. Еникеева и соавт. «Механизмы устойчивости к клинически значимым антибиотикам у штаммов бактерий рода Bacillus , выделенных из образцов, полученных из медицинского учреждения» приводятся результаты исследования устойчивости штаммов бактерий с поверхностей оборудования медицинской лаборатории для отбора анализов крови к ряду антибиотиков. Установлено, что у исследованной группы бацилл резистентность к некоторым из антибиотиков обеспечивают металло-β-лактамазы и/или эффлюкс-насосы.

Е.Р. Ловягина и соавт. в своей работе «Особенности окисления катионов Mn(II) в мембранных препаратах фотосистемы 2 без кислород-выделяющего комплекса. Эволюционный аспект» исследовали возможность влияния некоторых факторов окружающей среды на скорость окисления катионов Mn(II) фотосистемой 2, не содержащей кислород-выделяющий комплекс, проверяя таким образом гипотезу Джонсона c соавт. (Johnson et al. Manganese-oxidizing photosynthesis before the rise of cyanobacteria, 2013) о том, что в первичной фотосистеме 2 в Архейском периоде источником электронов были катионы марганца.

Исследование А.В. Граф и соавт. «Влияние острой гипоксии на разных сроках гестации на показатели окислительного стресса у потомства крыс» посвящено выявлению связи между гипоксией плода и окислительным стрессом, а также определению роли пола и срока гестации, на котором потомство перенесло острую гипоксию, в развитии окислительного стресса.

В работе Н.В. Воробьевой и соавт. «Роль изоформ протеинкиназы С в образовании нейтрофильных внеклеточных ловушек» с использованием ингибиторного анализа изучался вклад пяти изоформ РКС (α, βI, βII, δ и ζ), описанных для нейтрофилов человека, в гибель нейтрофилов (НЕТоз) и окислительный взрыв.

Н.А. Орлов и соавт. в своём исследовании «Рекомбинантные пептиды Ce1 и Ce4 из яда скорпиона Centruroides elegans и их взаимодействие с гибридными каналами KcsA-K V 1.X (x = 1, 3, 6)» с применением разработанных авторами ранее аналитических систем показали, что рекомбинантные функционально-активные пептиды Ce1 и Ce4 из яда скорпиона Centruroides elegans селективно взаимодействуют с сайтом связывания калиевого канала Kv1.3 и не проявляют сродства к сайтам связывания калиевых каналов Kv1.1 и Kv1.6.

В работе О.И. Прокудиной «Сравнительное исследование динамики материнского поведения крыс Вистар и крыс линии ГК с предрасположенностью к кататоническим реакциям» было установлено, что самки линии ГК не только чаще бывали в гнезде и чаще кормили детенышей по сравнению с самками крыс Вистар, но и проявляли большую активность вне гнезда в ночное время суток, что автор связывает с большей тревожностью крыс этой линии по сравнению с контрольными животными.

В исследовании А.А. Осмоловского и соавт. «Оценка спектра протеолитической активности микромицетов рода Aspergillus по отношению к белкам системы гемостаза» показано, что среди семи штаммов разных видов микромицетов рода Aspergillus, два штамма – A. candidus A4 и A. crustosus A29 – оказались перспективными продуцентами фибринолитических протеиназ, так как они способны расщеплять хромогенные пептидные субстраты тромбина, плазмина, фактора Х, протеина С и урокиназы, проявляя высокую плазминоподобную и тромбиноподобную активность и не обладая активаторным действием к проферментам системы гемостаза.

2022-04-30

Завершилась 10-я Международная научно-практическая конференция "Научное издание международного уровня – 2022: от настоящего к будущему"

Вчера завершилась10-я Международная научно-практическая конференция "Научное издание международного уровня – 2022: от настоящего к будущему". За четыре дня был сделано более 100 докладов на 15 секциях и пленарной сессии. Конференция приняла более 300 участников, среди которых были также иностранные коллеги из Китая, Индии, Великобритании, Австралии, Сербии и Беларуси.

Доклады на всех секциях собирали большое число слушателей. Темы секций затрагивали все аспекты существования журналов. Были рассмотрены: редакционно-издательские стандарты и политика журналов; этические и правовые вопросы; наукометрия, альтметрия и способы повышения видимости журналов и отдельных статей в международном пространстве; нормативно-правовое обеспечение издательской деятельности; русский и английский научные языки; развитие журналов отдельных научных направлений.

Основной темой конференции стал вопрос о создании белого списка журналов, который мог бы стать альтернативой спискам изданий, индексируемых в наукометрических базах Web of Science и Scopus. Обсуждалось, что может стать основной этого списка – RSCI, ядро РИНЦ или какие-либо другие базы. Выдвигалось также предложение вовсе не составлять списки, а просто собрать в одну базу все журналы и проранжировать их. Нашей редакции понравилось предложение о создании российской базы журналов на английском языке. Эта тема ещё будет обсуждаться на самых разных уровнях, ждём итогового решения.

Доклад М.И. Митрофанова «Направления развития платформы elpub для редакторов и издателей»

Наша редакция подготовила три доклада в трёх разных секциях. Первый доклад "О роли независимого рецензента в подготовке статей к печати" был посвящён многолетнему опыту работы нашего журнала с рецензентами. О рецензировании научных статей постоянно говорили в самых разных сообщениях как на пленарной сессии, так и на отдельных секциях. Рецензирование во многом обеспечивает качество публикации. В нашем докладе мы показали, почему свободная форма рецензии часто оказывается лучше рецензии-анкеты; отметили, какие вопросы к рецензенту считаем наиболее важными; поделились статистикой о наших независимых рецензентах.

Во втором докладе "Журналы-травоядные против журналов-хищников – битва уже проиграна, что дальше?" мы обсудили проблему всеобщего перехода изданий от подписной модели к золотому открытому доступу, подразумевающему оплату публикации авторами. Распространение такой модели провоцирует развитие хищнических изданий, что в конечном итоге влечёт за собой ухудшение качества статей. Подписка постепенно исчезает, хотя она при наличии многих недостатков имела всё же и некоторые преимущества, так как способствовала улучшению качества статей – важен был не сам факт публикации статьи, а её качество и, соответственно, желание читателей подписаться на журнал.

В третьем докладе "И пробуют, и хвалят, а замуж не берут: еще раз о связи скачиваний, просмотров и цитирований" мы попробовали проанализировать, способствуют ли высокие показатели скачиваемости и распространённости информации о статье в Интернете последующему повышению её цитируемости. Высокие показатели популярности статьи (просмотры, скачивания, альтметрия) действительно определяют высокую цитируемость, но это справедливо далеко не для всех публикаций и зависит от темы работы и области исследования. Популярные междисциплинарные темы захватывают внимание многих читателей, но не получают достаточного количества цитирований в будущем.

Доклад А.Н. Хохлова «И пробуют, и хвалят, а замуж не берут: еще раз о связи скачиваний, просмотров и цитирований»

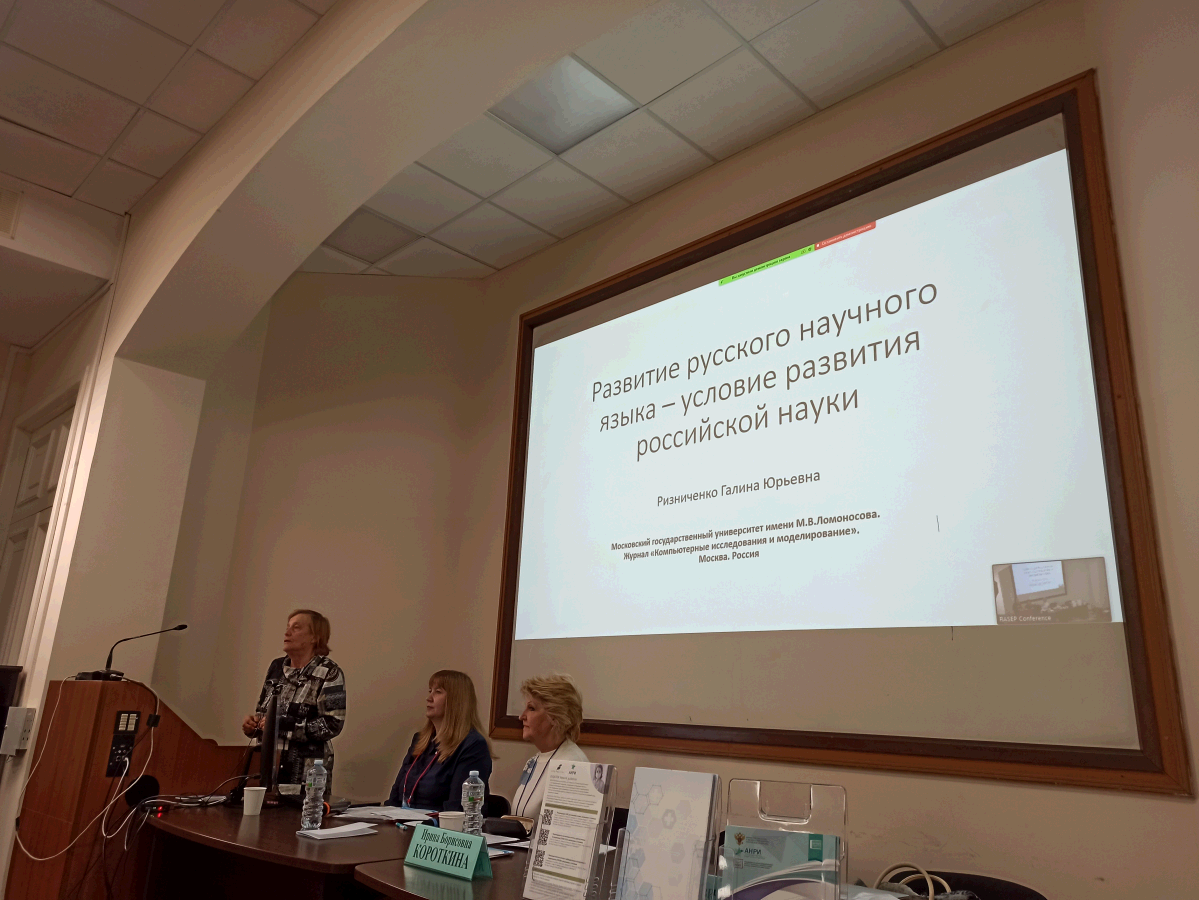

Большое внимание участников привлёк круглый стол "Русский язык в научной публикации в современных реалиях". В рамках круглого стола были сделаны доклады Г.Ю Ризниченко (МГУ), И.Б. Короткиной (РАНХиГС), а также профессоров и доцентов Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) И.В. Космарской, В.В. Борисовой, И.А. Гуловой и И.В. Ивановой. Докладчики обсудили тенденции, наметившиеся в современном русском языке, поделились опытом редактирования текстов, отметили острую необходимость обучения русскому научному языку. Несмотря на то что всемирным языком является английский, научные работы должны также публиковаться и на русском языке. И в первую очередь на хорошем русском языке должны быть опубликованы учебные пособия, монографии, методические рекомендации и т.д.

Доклад Г.Ю. Ризниченко «Развитие русского научного языка – необходимое условие развития науки в России»

По результатам конференции планируется опубликовать сборник, отдельные статьи будут отобраны и напечатаны в журнале "Научный редактор и издатель".

2022-04-26

Началась 10-я Международная научно-практическая конференция "Научное издание международного уровня – 2022: от настоящего к будущему"

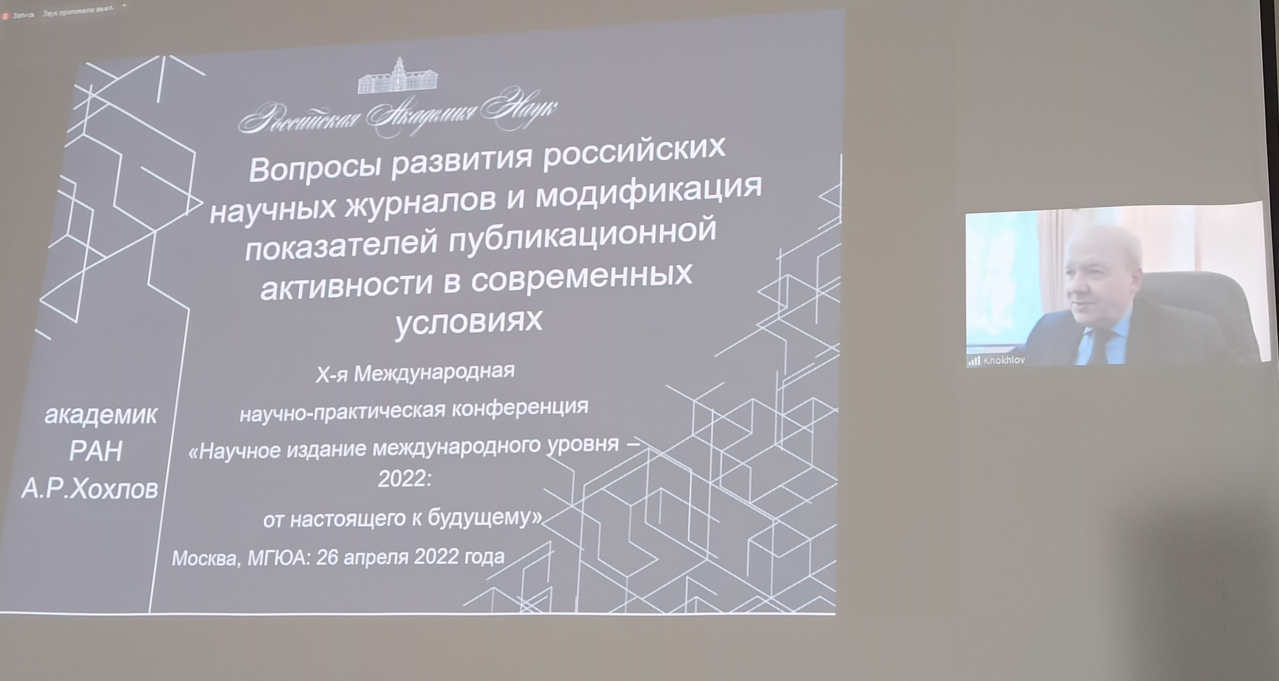

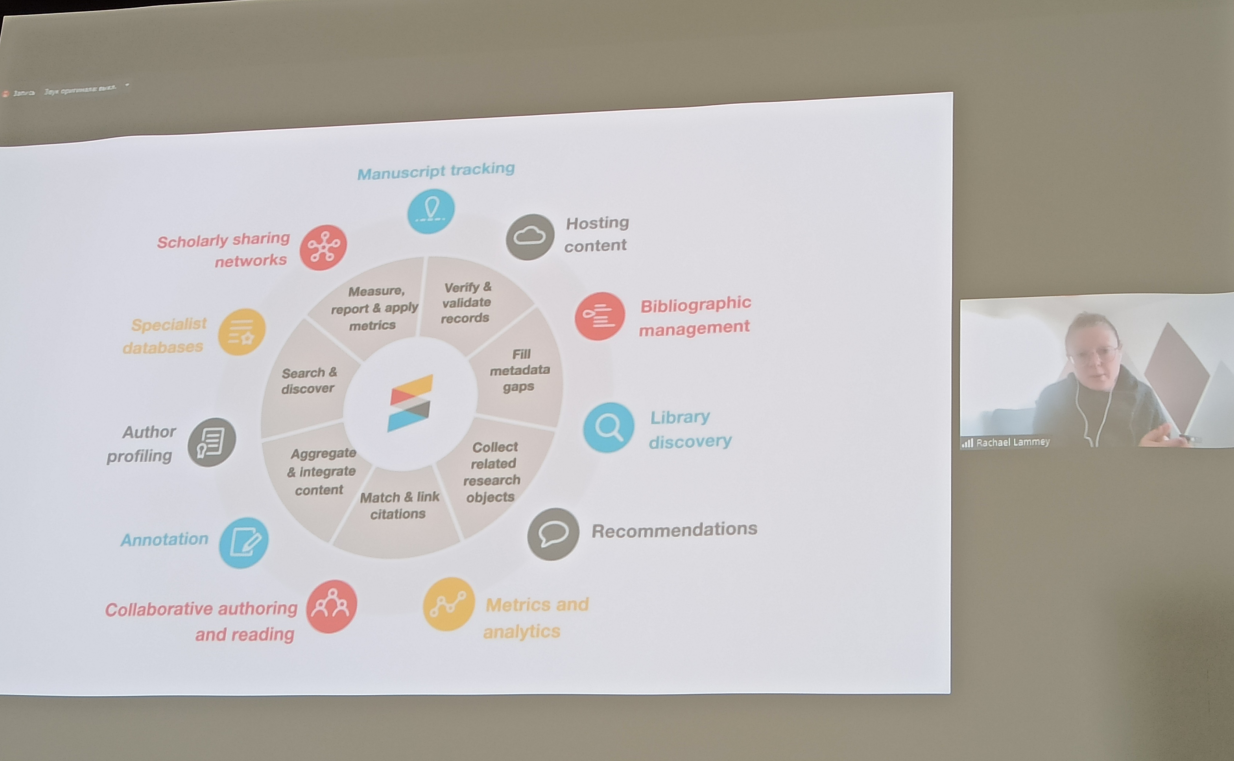

Сегодня в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) начала свою работу юбилейная научно-практическая конференция "Научное издание международного уровня – 2022: от настоящего к будущему". В первый день состоялось пленарное заседание с участием представителей Президиума РАН, "Научной электронной библиотеки" (elibrary.ru), Минобрнауки РФ, издательства Pleiades Publishing, а также ведущих институтов и университетов России. Кроме того, выступили с докладами зарубежные коллеги. Рэйчел Ламми из Великобритании рассказала о сервисах Crossref. Ятиндра Джоши (Индия) провёл анализ преимуществ и недостатков индийских научных журналов (описанные сложности во многом перекликаются с проблемами наших журналов). Вей Янг (Китай) рассказал об эволюции китайских журналов из области технологий, инженерных и естественных наук, именно на этом направление в Китае делают основной упор. Впереди ещё три дня работы, программа конференции получилась, как обычно, насыщенной. От нашей редакции будет сделано три доклада на секциях, посвящённых редакционно-издательским стандартам, этике научных публикаций и наукометрии.

Доклад академика А.Р. Хохлова "Вопросы развития российских научных журналов и модификации показателей публикационной активности в текущих условиях"

Выступление президента АНРИ О.В. Кирилловой "О результатах десяти лет: учесть достигнутое и продолжить развитие российских научных журналов"

Доклад руководителя специальных программ Crossref Рэйчел Ламми "Crossref services: metadata helping publications do more"

Благодарим организаторов и соорганизаторов конференции за приглашение выступить. Отдельная благодарность студентам ГИТИСа за замечательный концерт, организованный в конце дня.

Сайт "НИМУ-2022" – https://rassep.ru/conf/2022/

2022-03-02

НА САЙТЕ РАЗМЕЩЁН ПЕРВЫЙ НОМЕР (№1, 2022)

На нашем сайте размещён первый в этом году номер Вестника – https://vestnik-bio-msu.elpub.

Начинает выпуск редакционная статья, посвящённая сразу двум юбилеям нашего журнала – Г.В. Моргунова, А.Н. Хохлов «75 лет «Вестнику Московского университета» и 45 лет его биологической серии». В заметке коротко описываются прошлое и настоящее «Вестников МГУ», а также нашей биологической серии. Обсуждаются проблемы университетских журналов и возможные пути их решения.

В обзоре А.В. Олескина и А.Л. Постнова «Нейромедиаторы как коммуникативные агенты в водных экосистемах» рассматривается роль биогенных аминов, их производных и ацетилхолина в водных экосистемах. Мы привыкли, что нейромедиаторы играют регуляторную роль в нервной системе, однако они также могут выделяться одними водными организмами и влиять на другие. Кроме того, нейромедиаторы могут поступать в воду извне как поллютанты, изменять поведение рыб и служить сигнальными молекулами для фитопланктона, водных беспозвоночных и высших растений.

Статья А.А. Байжуманова и соавт. «Антиоксидантная активность некоторых водных экстрактов, применяемых в традиционной китайской медицине» посвящена оценке антиокисдантной активности девяти водных экстрактов растительного сырья, признанных лекарственными Министерством здравоохранения Китая. С помощью разных тест-систем определено, какие экстракты обладают наиболее эффективными антиокисдантными свойствами.

В работе А.Г. Васильчук и соавт. «Влияние ингибиторов циклооксигеназы эторикоксиба и диклофенака натрия, а также их комбинаций с мексидолом на артериальное давление и гематологические показатели у крыс» исследовано влияние длительного приёма селективного и неселективного ингибиторов циклооксигеназы, а также их комбинаций с мексидолом на артериальное давление и гематологические показатели крыс. Так как результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов увеличивает риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подобные исследования помогут пролить свет на возможные побочные эффекты таких препаратов.

А.А. Волгушева и соавт. показали, что брожение оказывает значительное влияние на индуцированное минеральным голоданием фотообразование водорода клетками зелёной микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii («Роль реакций брожения в длительной продукции водорода на свету клетками микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii в условиях дефицита серы»). Изученная мутация на уровне одного из ключевых ферментов брожения, пируватформиатлиазы, представляется перспективной для биотехнологических целей.

В работе И.Г. Радченко и соавт. «Сезонная динамика фитопланктона в губе Чупа (Белое море, Кандалакшский залив)» обнаружена смена доминирующих видов на разных глубинах в Белом море по сравнению с данными 60-х, 80-х и 90-х гг. Такая смена, по мнению авторов, связана с потеплением климата и, как следствие, с более выраженной стратификации водной толщи моря, что способствует тенденции к уменьшению вклада крупных видов и увеличению гетеротрофной составляющей в фитопланктоне.

2022-01-06

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие коллеги, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Вдохновения в делах, плодотворной работы, интересных задач и проектов!

С добрыми пожеланиями,

редколлегия журнала

2021-12-14

Вестнику Московского университета 75 лет

В ноябре этого года «Вестнику Московского университета» исполнилось 75 лет. Журнал был основан в 1946 году, с 1949 года он стал разделяться на серии. В настоящий момент в Московском университете существует уже 27 серий «Вестников». В самом первом выпуске журнала было опубликовано несколько статей по биологии.

В честь юбилея библиотека биологического факультета МГУ подготовила выставку – https://www.bio.msu.ru/dict/view.php?ID=744

2021-12-01

НА САЙТЕ РАЗМЕЩЁН №4, 2021

На нашем сайте и на сайте eLibrary.ru размещён заключительный в этом году выпуск Вестника.

Обзоры

Большой обзор В.С. Кузьмина и А.А. Каменского посвящён пограничной между эмбриологией, физиологией и молекулярной биологией сердца теме – “Молекулярные механизмы онтогенеза ритмоводителя сердца у позвоночных животных”. Ритмоводитель сердца (пейсмейкер) представляет собой всего лишь небольшую группу особых кардиомиоцитов, которые начинают обособляться ещё на ранних стадиях эмбрионального развития и обеспечивают ритмическую работу сердца на протяжении всей последующей жизни. Понимание закономерностей происхождения ритмоводителя сердца и молекулярных механизмов, контролирующих его развитие, не только поможет в борьбе со многими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и приблизит нас к созданию искусственных биологических пейсмекеров. Этот обзор можно использовать в качестве учебного материала для спецкурса по биологии развития сердца, он содержит исчерпывающую информацию о морфогенезе и молекулярных участниках эмбрионального развития сердца, а также информативные и наглядные иллюстрации.

Обзор А.А. Гусева и соавт. “Наночастицы в водной среде: риски и возможности их контроля с помощью микроводорослей” затрагивает проблему загрязнения природных экосистем наночастицами. В качестве средства борьбы с подобными микрополютантами предлагается использовать культуры микроводорослей, способных к биодеструкции и биосорбции наночастиц. Отмечается, что этот подход представляется очень перспективным, но недостаточно изученным.

Оригинальные исследования

В работе А.Л. Сивкиной и соавт. изучено взаимодействие ремоделирующего хроматин белка FACT и необходимого для его функционирования ДНК-связывающего белка Nhp6 при разворачивании нуклеосом (“Роль белка Nhp6 в разворачивании нуклеосом фактором FACT”).

Коллектив авторов из Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН – Л.Ю. Нестерова, А.В. Ахова, А.Г. Ткаченко “Влияние индола на содержание клеточных полиаминов и антибиотикочувствительность Escherichia coli” – исследовал, как малая регуляторная молекула индола в микромолярных концентрациях снижает чувствительность кишечной палочки к антибиотикам разных групп действия.

Как и обзор А.А. Гусева и соавт., экспериментальная статья А.М. Лазаревой и соавт. посвящена проблеме загрязнения окружающей среды – в данном случае микрочастицами пластика (“Токсическое влияние микрочастиц пластика на культуру Scenedesmus quadricauda: взаимодействие между микрочастицами пластика и водорослью”).

В исследовании А.В. Локтюшкина и соавт. показано, что при работе с широко используемым редокс-индикатором 2,6-дихлорофенолиндофенолом необходимо вносить поправки на изменения рН среды, а также учитывать изменение соотношения «розовой» и «синей» форм акцептора (“Особенности использования 2,6-дихлорофенолиндофенола в качестве акцептора электронов в исследованиях фотосинтеза”).

Статья Д.С. Горшковой и Е.С. Пожидаевой посвящена поиску генов универсальных стрессовых белков, экспрессия которых изменяется в ответ на действие фитогормонов, участвующих в формировании устойчивости растений к стрессу (“Влияние фитогормонов на экспрессию генов USP в проростках Arabidopsis thaliana”).

О.С. Роговая и соавт. определили различия фибробластов папиллярного и ретикулярного слоёв дермы человека по экспрессии маркеров CD90 и CD73, ряду морфологических показателей, а также по способности к сжатию коллагенового геля. В ходе исследования также было обнаружено, что снижение уровня кислорода в атмосфере при культивировании фибробластов повышает эффективность выделения жизнеспособных клеток дермы ретикулярного слоя (“Морфофункциональная характеристика фибробластов папиллярного и ретикулярного слоев дермы кожи человека”).

И.Г. Широких и Я.И. Назарова показали, что актиномицетный комплекс в ризосфере генетически модифицированного растения табака не отличается от комплекса в ризосфере исходного сорта (“Актинобиота ризосферы трансгенных растений табака с повышенной солеустойчивостью”).

Мнения

В статье-мнении А.Н. Хохлова рассматривается назревшая в настоящее время в геронтологии проблема восполнения пробелов в базовых знаниях о старении (“Размышления геронтолога-пессимиста, или почему мы все еще не живем 1000 лет”).

Краткие сообщения

В работе Г.А. Груздева и соавт. получены данные, свидетельствующие о том, что низкотемпературная плазма по-разному влияет на жизнеспособность инфузории Paramecium caudatum и кислотность среды в зависимости от состава плазмы и времени воздействия (“Влияние низкотемпературной плазмы атмосферного давления на культуру клеток Paramecium caudatum”).

А.И. Климко и соавт. проанализировали способность молочнокислых бактерий родов Lactobacillus и Lactococcus подавлять процесс автоокисления аскорбата натрия и отобрали наиболее активные и перспективные для производства пробиотических препаратов и продуктов питания штаммы (“Ингибирование автоокисления аскорбата новыми штаммами молочнокислых бактерий”).

Мы снова закрываем год большим выпуском. Благодарим всех авторов, рецензентов и членов редколлегии за помощь в работе над статьями в этом году!

Последние два номера английской версии журнала в этом году впервые отличаются от русских, добавлено ещё две статьи иностранных коллег:

Экспериментальная статья K. Bouchair et al. (Algeria, Morocco, Italy) – The Phylogeny of Psychrotrophic Bacteria Isolated from Refrigerated Raw Cow Milk Collected in an Arid Area of Algeria, Moscow Univ. Biol. Sci. Bull., 2021, vol. 76, No. 3, p. 90-95.

Метаанализ E. Kashani-Amin et al. (Iran) – Structure-Sweetness Relationship of Sweet Proteins: A Systematic Review on “Sweet Protein” Studies as a Sub-group of “Sweetener” Investigations, Moscow Univ. Biol. Sci. Bull., 2021, vol. 76, No. 4 – готовится к печати.

2021-08-10

№3, 2021

На нашем сайте и на станице Вестника в eLibrary.ru размещён очередной выпуск журнала.

Открывает номер редакционная статья А.Н. Хохлова и Г.В. Моргуновой “Стоит ли преподавать студентам-биологам основы наукометрии и правила оформления научных статей, а если стоит, то зачем”? В ней рассматривается необходимость ознакомления начинающих работать в области Life Sciences исследователей со всеми этапами подготовки статьи к печати и с основами наукометрии.

В выпуске семь оригинальных работ, касающихся самых разных направлений исследований:

А.А. Мишуков и соавт. “Действие противоопухолевого препарата ONC201 на число митохондриальных нуклеоидов в культуре клеток рака молочной железы BT474”;

А.И.Михальский и соавт. “Анализ продолжительности жизни человека в исторической перспективе”;

А.В.Граф и соавт. “Активность антиоксидантной системы при беременности в норме и при гипоксии”;

А.А.Борзых и соавт. “Роль активных форм кислорода в регуляции тонуса артерий дыхательной и локомоторной мышц крысы”;

Т.В. Андреева и соавт. “Влияние линкерной ДНК на структуру нуклеосом по данным флуоресцентной микроскопии одиночных частиц”;

Е.А. Иванова и соавт. “Влияние ингибиторов циклооксигеназы эторикоксиба и диклофенака натрия, а также их комбинаций с мексидолом на поведение крыс”;

М.Е. Боздаганян и соавт. “Молекулярное моделирование HR2- и трансмембранного доменов префузионного S-белка вируса SARS-CoV-2”.

В статье-мнении А.В. Куликова и Л.В. Архиповой “Тестостерон и продолжительность жизни, или почему женщины живут дольше мужчин. Гипотеза” обсуждается, может ли быть причиной более короткой продолжительности жизни у мужчин их более высокий по сравнению с женским уровень тестостерона.

Завершает выпуск краткое сообщение Х. Чжан и соавт. “Фенотипические проявления миссенс-мутации Val93Ile и ее влияние на функционирование канала Kir2.1”, в котором описывается редкая мутация, являющаяся причиной семейной формы фибрилляции предсердий.

2021-06-15

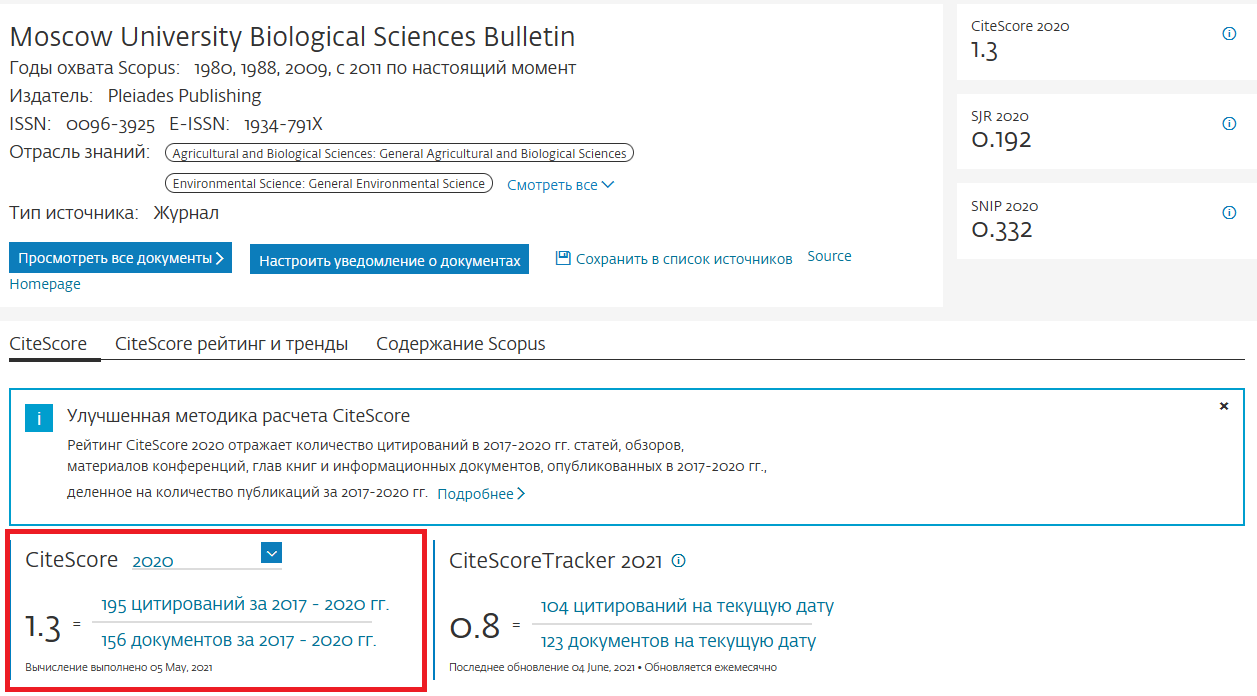

Обновление наукометрических показателей в Scopus и Scimago

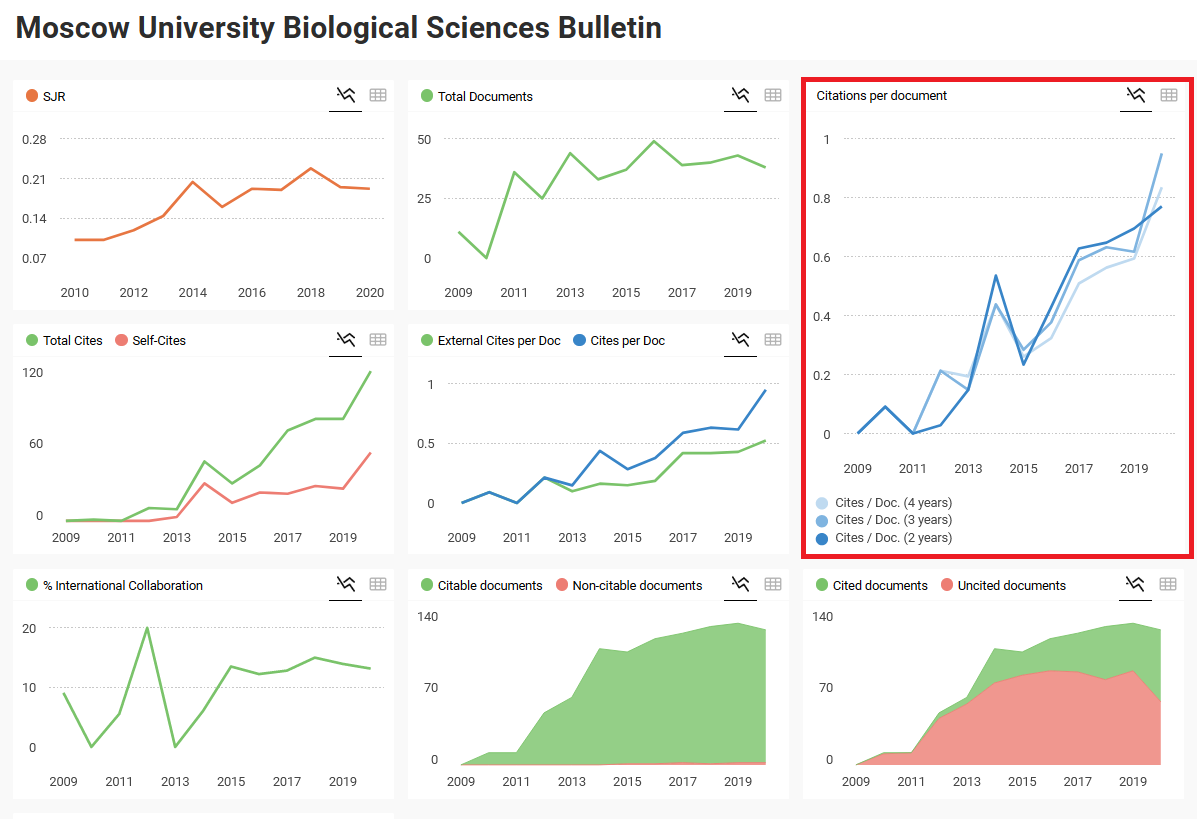

В начале июня были обновлены наукометрические показатели в системе Scopus. За прошедший год CiteScore – "главный" индекс, который рассчитывает Scopus, увеличился для английской версии нашего Вестника на 30%, достигнув 1,3. В результате по данному показателю мы переместились с 10-го на 5-е место среди российских биологических журналов.

На сайте Scimago также теперь доступны данные за 2020 год. Наш показатель Cites per Doc (аналог импакт-фактора Web of Science) вырос, приблизившись к единице.

2021-06-01

Итоги 9-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2021: Мировые тенденции и национальные приоритеты»

27 мая завершилась 9-я Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2021: Мировые тенденции и национальные приоритеты». В мероприятии приняли участие 335 человек, за 3,5 дня было прочитано более 90 докладов. Конференция, как всегда, была очень полезной для всех, кто причастен к изданию научных журналов.

Мы крайне благодарны организаторам и участникам конференции за новую информацию и бесценный обмен опытом.

Доклад президента Ассоциации научных редакторов и издателей О.В. Кирилловой

Доклад Е.Г. Винокурова “Динамика публикационной активности и цитируемости российских авторов по данным Scopus: взгляд эксперта”

Доклад А.Н. Хохлова "Цитирования, скачивания, просмотры, альтметрия или все-таки научная ценность – что делает статью популярной?"

2021-05-25

9-я Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2021: мировые тенденции и национальные приоритеты»

25 мая начала работу ежегодная международная конференция "Научное издание международного уровня", тема мероприятия этого года – "Мировые тенденции и национальные приоритеты". Конференция проводится сразу в двух форматах – очно и онлайн (в zoom). По традиции в первый день на пленарной сессии выступили представители Clarivate, Scopus, elibrary, РАН, ВАК и других организаций, имеющих отношение к базам данных и наукометрии. Программа конференции будет насыщенной, планируется провести 19 сессий. Редакция нашего журнала подготовила два доклада: "Цитирования, скачивания, просмотры, альтметрия или все-таки научная ценность – что делает статью популярной?" (сессия "Наукометрия, альтметрия и информационное обеспечение научно-редакционной деятельности") и "На пути в Топ-25: перспективы российских биологических журналов" (сессия "Редакционно-издательская политика и опыт продвижения журналов и публикаций"). В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции конференция была отменена, за два года накопилось много новой информации, которой докладчики поделятся с участниками мероприятия. Организаторами конференции выступают Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»). Сайт конференции – https://rassep.ru/conf/2021/

Приветствия и открытие конференции

Online-доклад директора Всемирной ассоциации медицинских редакторов П. Смарт (Великобритания)

Доклад председателя Совета по этике АНРИ А.В. Кулешовой

2021-05-01

Статистика просмотров и скачиваний статей, опубликованных в 2020 году

Мы проанализировали количество просмотров и скачиваний статей в русской и английской версиях нашего журнала. Сложно проводить сравнение для разных выпусков, так как, скажем, первый номер выходит значительно раньше, чем последний, и потому к определённому моменту времени он теоретически наберёт больше скачиваний. Чтобы выровнять условия, необходимо вводить для всех ранее опубликованных номеров понижающий поправочный коэффициент, учитывающий время выхода выпуска. С другой стороны, как правило, свежевышедшие статьи активно скачиваются в течение первых дней или недель, а после их популярность идёт на убыль. При сравнении просмотров и скачиваний в русской версии мы не стали вводить никаких поправочных коэффициентов, так как с момента размещения на сайте последнего номера 2020 года прошло почти шесть месяцев, а среди лидеров по количеству просмотров оказались сразу несколько опубликованных в нём статей. Для последнего номера среднее количество просмотров в расчёте на одну статью и медианное количество просмотров даже выше, чем для остальных выпусков, что говорит о его бόльшей популярности.

Наиболее часто скачиваемые статьи из русской версии журнала (по данным с сайта русской версии – vestnik-bio-msu.elpub.ru):

374 просмотра – Д. Д. Зворыкин. Забота о потомстве у рыбы-ползуна (Anabas testudineus): ошибка или утерянные данные? (№4)

254 просмотра – А. Н. Хохлов. Как наукометрия стала самой важной наукой для исследователей любых специальностей (№4)

248 просмотров – А. А. Борзых и соавт. Диафрагма: связь регуляции кровоснабжения с особенностями сократительной функции (№2)

215 просмотров – А. В. Граф и соавт. Обестатин и его фрагменты: новый подход к регуляции массы тела в норме и при патологии (№2)

210 просмотров – М. П. Кирпичников и соавт. Наш журнал – 2020: что и как мы публикуем (№1)

В английской версии медианное количество скачиваний (сайт Springer оценивает не просмотры, а скачивания) падает от первого номера к последнему, к тому же выпуски английской версии выходят с заметным сдвигом по отношению к русскоязычным, из-за чего английский №4 был размещён только три месяца назад. Однако введение коэффициента не повлияло на состав пятёрки лидеров (изменился лишь порядок последних трёх статей), поэтому все результаты представлены без учёта каких-либо коэффициентов.

Наиболее часто скачиваемые статьи из английской версии журнала (по данным с сайта Springer):

1872 скачивания – A. N. Khokhlov. How Scientometrics Became the Most Important Science for Researchers of All Specialties (No. 4)

634 скачивания – N. V. Vorobjeva. Neutrophil Extracellular Traps: New Aspects (No. 4)

161 скачивание – M. P. Kirpichnikov et al. Our Journal–2020: What and How We Publish (No. 1)

142 скачивания – A. V. Graf et al. Obestatin and Its Fragments: A New Approach to the Regulation of Body Weight under Normal and Pathological Conditions (No. 2)

104 скачивания – A. A. Borzykh et al. Diaphragm: The Relationship between Blood Supply Regulation and Characteristics of the Contractile Function (No. 2)

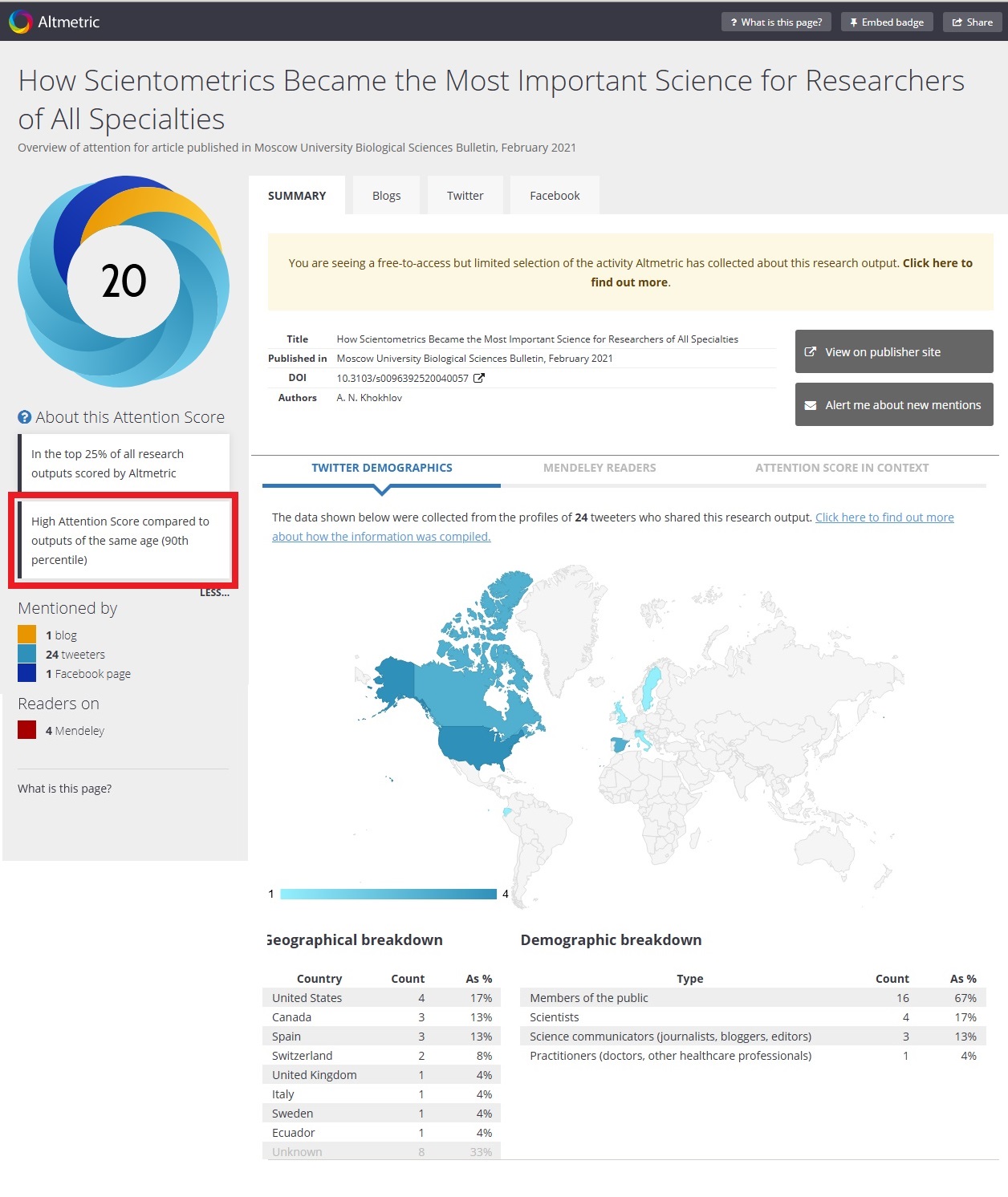

Списки почти полностью пересекаются, с некоторым различием в порядке следования статей. Обзоры по-прежнему пользуются бόльшей популярностью, чем экспериментальные статьи. В русской версии самой просматриваемой стала работа Д.Д. Зворыкина (её английский вариант тоже довольно популярен, но входит только в десятку лучших). В англоязычной версии рекордное количество скачиваний набрала редакционная статья о наукометрии А.Н. Хохлова. Такой высокий показатель, вероятно, обусловлен тем, что она получила широкую огласку в социальных сетях (альтметрия – 20; у других статей этот показатель отсутствует совсем или равен единице).

2021-03-07

На сайте размещён №1, 2021

На нашем сайте размещён первый в этом году выпуск Вестника. В этот раз все работы экспериментальные.

Открывает номер статья Е. О. Тарасовой и соавт. “Потенциация спонтанной секреции ацетилхолина в моторных синапсах мыши под действием 2-арахидоноилглицерина и анандамида”, посвящённая физиологии нервно-мышечной передачи.

Большое исследование Н. Ф. Мясоедова и соавт. “Влияние пептидов KKRRPGP (Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Gly-Pro) и KRRKPGP (Lys-Arg-Arg-Lys-Pro-Gly-Pro) на параметры гемостаза, липидный профиль, уровень глюкозы крови и изменение массы тела крыс на фоне метаболического синдрома и дисфункции эндотелия” затрагивает проблему поиска препаратов, которые могут оказать корригирующее действие при метаболических нарушениях.

В работе Д. Б. Киселевского и соавт. “Действие низкомолекулярного хитозана на клетки эпидермиса из листьев гороха” изучается способность хитозана вызывать программируемую клеточную гибель.

Статья Ю. В. Закалюкиной и соавт. “Оценка целлюлозоразрушающей активности актинобактерий, ассоциированных с муравьями” посвящена поиску новых штаммов актинобактерий, полезных для биотехнологии.

В антропометрическом исследовании А. Н. Роккиной и соавт. “Индексы подкожного и висцерального жироотложения и их связь с комплексом эндогенных и экзогенных факторов в группе взрослого населения Республики Алтай” проводится поиск информативных показателей для оценки абдоминального жироотложения.

Краткое сообщение Н. А. Контарова и соавт. “Кинетика термоинактивации вируса гриппа A/BANGKOK/1/1979(Н3N2) в присутствии полиаллиламина” касается противовирусной терапии с помощью полиэлектролитов.

2021-03-03

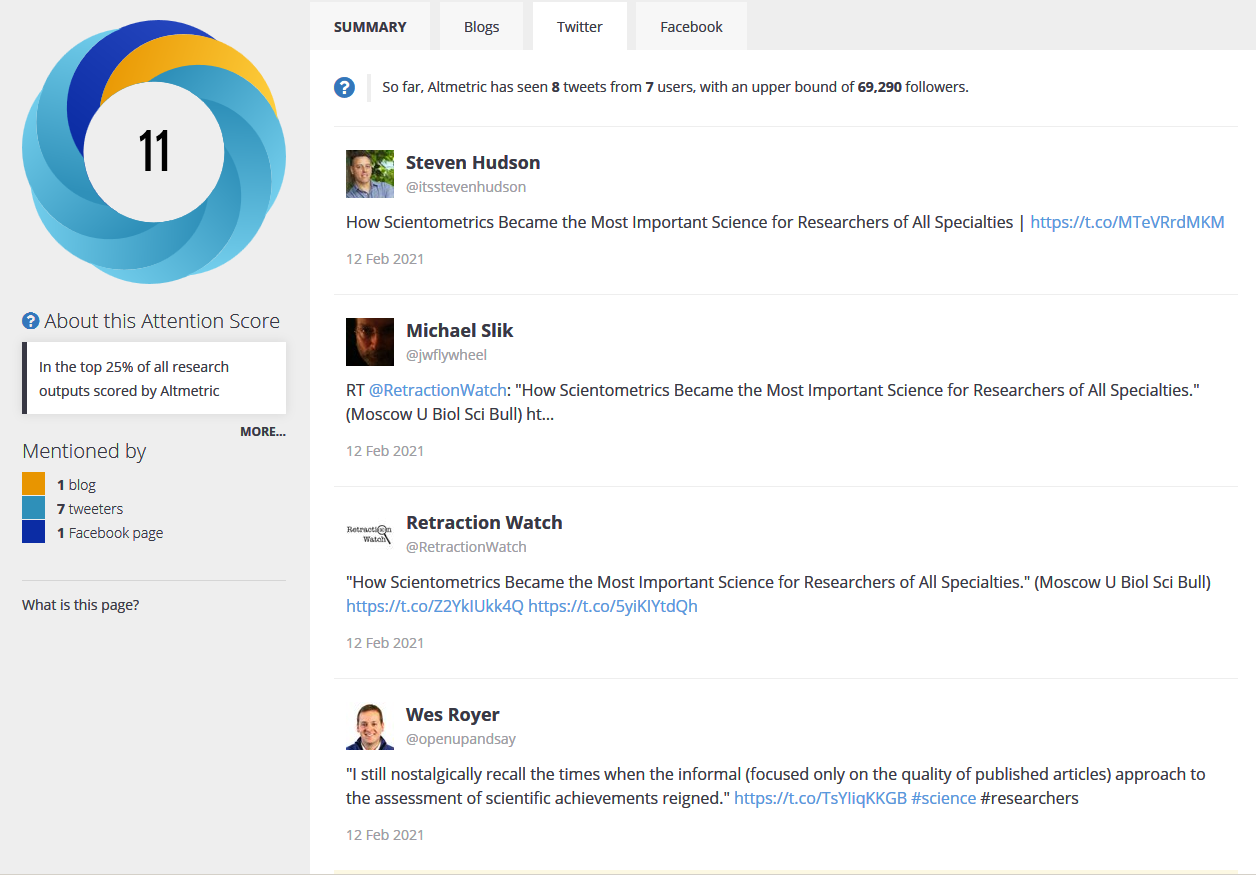

Статья нашего заместителя главного редактора, посвящённая наукометрии, продолжает набирать количество скачиваний и упоминаний в социальных сетях

По данным Altmetric англоязычная версия редакционной статьи нашего заместителя главного редактора А.Н. Хохлова "How Scientometrics Became the Most Important Science for Researchers of All Specialties" вошла уже в Топ-10 среди статей того же возраста.

Количество скачиваний на сайте SpringerLink также заметно подросло за две недели и достигло 1415.

2021-02-15

Новая статья о наукометрии на сайте SpringerLink

Англоязычная версия редакционной статьи нашего зам. главного редактора А.Н. Хохлова "How Scientometrics Became the Most Important Science for Researchers of All Specialties", опубликованная в последнем номере 2020 года, набрала много просмотров и упоминаний в социальных сетях всего за несколько дней после размещения на сайте SpringerLink.

2021-01-10

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие читатели, авторы, рецензенты и редакторы!

Поздравляем вас с наступившими Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы в новом году все ваши идеи и планы были успешно реализованы. Успехов в работе и творческой деятельности, здоровья и благополучия в семье.

Искренне,

редколлегия журнала

2020-12-30

Статистика просмотров статей (№4, 2020)

Приводим очередную статистику по просмотрам и скачиваниям статей. Среди всех работ, опубликованных в №4, 2020, абсолютным лидером по количеству просмотров стала статья Дмитрия Дмитриевича Зворыкина “Забота о потомстве у рыбы-ползуна (Anabas testudineus): ошибка или утерянные данные?” (215 просмотров), она с самого начала приобрела особую популярность и в дальнейшем лишь наращивала отрыв от остальных публикаций. Второе место занял обзор Станислава Юрьевича Чайки “Роль периферического окружения рецепторов нейронов в восприятии стимулов сенсорными органами насекомых: факты и гипотезы” (88 просмотров). На третьем месте редакционная статья нашего заместителя главного редактора Александра Николаевича Хохлова “Как наукометрия стала самой важной наукой для исследователей любых специальностей” (70 просмотров).

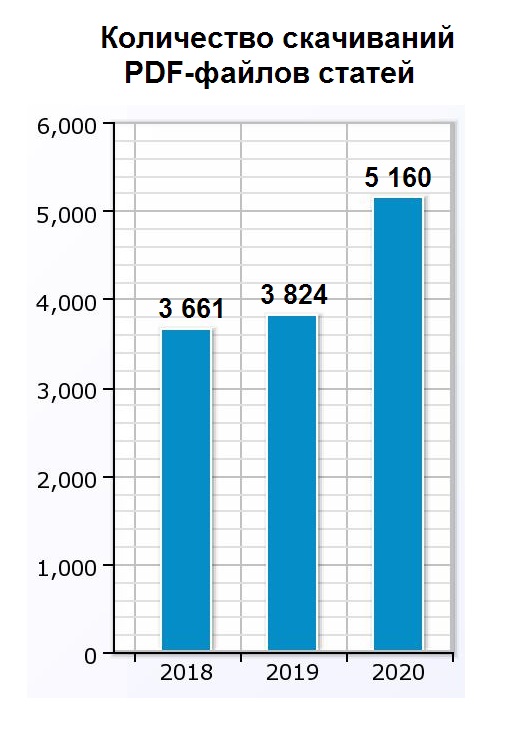

Количество открытий полных текстов в 2020 г. на нашем сайте превысило порог в 5 тыс. (к той цифре, которую мы приводили в последний раз, за три недели ноября и почти весь декабрь добавилось ещё около 900 скачиваний). Наиболее активно читатели скачивали статьи в июне (832 скачивания), наименее активно – в январе (200 скачиваний). От года к году распределение этого показателя по месяцам меняется, но июнь для нашего журнала остаётся лидером уже на протяжении трёх лет.

_.jpg)

2020-11-07

На сайте размещён №4, 2020

На нашем сайте размещён завершающий год выпуск Вестника. Номер получился довольно большим и охватил все жанры публикуемых у нас материалов – редакционная статья, обзор, оригинальное исследование, краткое сообщение, статья-мнение.

Открывает выпуск редакционная статья зам.главного редактора А.Н. Хохлова “Как наукометрия стала самой важной наукой для исследователей любых специальностей”.

Обзоров в этот раз сразу четыре:

Н.В. Воробьева “Нейтрофильные внеклеточные ловушки: новые аспекты”

Е.К. Селиванова и О.С. Тарасова “Негеномное действие тиреоидных гормонов: роль в регуляции сосудистой системы”

Моргунова Г.В. “Клетки китайского хомячка в биотехнологических и геронтологических исследованиях”

Далее следуют пять оригинальных исследований, статья-мнение, посвященная заботе о потомстве у рыбы-ползуна (Зворыкин Д.Д. “Забота о потомстве у рыбы-ползуна (Anabas testudineus): ошибка или утерянные данные?”), замыкают номер три кратких сообщения.

Благодарим всех причастных к созданию этого объёмного выпуска. Отдельная признательность рецензентам!

2020-11-05

Статистика просмотров статей (№3, 2020)

Подводим итоги по количеству скачиваний статей из №3, 2020 с нашего сайта. Наиболее популярной оказалась работа О.И. Волох и соавт. “Исследование влияния однонитевого разрыва на механические параметры ДНК методом молекулярной динамики” (126 просмотров); на втором месте – обзор И.Л. Шамрайчук и соавт. “Протеолитические ферменты грибов и их ингибиторы как перспективные биоцидные средства антифунгального действия” (115 просмотров), на третьем месте – экспериментальная статья А.А. Осмоловского и соавт. “Получение и стабильность комплексного препарата протеиназ Aspergillus ochraceus L-1 с фибринолитической и антикоагулянтной активностью” (101 просмотр; на первых порах она была лидером, но потом уступила указанным выше работам).

Помимо подсчёта просмотров статей, наш сайт также определяет количество открытий полных текстов. Хотя текущий год ещё не завершён, количество открытий полных текстов в 2020-м (4279) уже превысило прошлогодний показатель (3824).

2020-09-23

Рубрика «Для авторов»

Мы открываем рубрику для авторов в группах нашего Вестника в социальных сетях. Здесь мы будем время от времeни размещать статьи, которые помогут исследователям лучше ориентироваться в мире научных журналов, основах и тонкостях наукометрии, особенностях прохождения всех этапов подготовки статьи к печати и т.д.

Первая статья из этого раздела будет посвящена поиску и выбору журнала для публикации статьи.

2020-08-02

На сайте размещён №3, 2020

На нашем сайте опубликован третий выпуск Вестника. Номер начинается с обзора И.Л. Шамрайчук и соавторов “Протеолитические ферменты грибов и их ингибиторы как перспективные биоцидные средства антифунгального действия”. Работа посвящена поиску перспективных мишеней ингибиторов пептидаз. Подобные ингибиторы могут быть использованы для разработки биоцидных средств для защиты объектов искусства от биодеструкторов. Остальные статьи в номере экспериментальные.

2020-07-30

Статистика просмотров статей (№2, 2020)

По данным с нашего сайта, наиболее скачиваемой статьей из второго номера 2020 г. стал обзор А.А. Борзых и соавт. “Диафрагма: связь регуляции кровоснабжения с особенностями сократительной функции” (162 скачивания с 1 июня по настоящий момент). На втором месте снова обзор – А.В. Граф и соавт. “Обестатин и его фрагменты: новый подход к регуляции массы тела в норме и при патологии” (92 скачивания). Среди экспериментальных статей самой скачиваемой стала работа Д.В. Романова и соавт. “Цитогенетическое изучение Aegopodium podagraria (Umbelliferae) для ее использования в селекции” (43 скачивания).

2020-06-28

SCOPUS изменил алгоритм расчета метрики CiteScore

Полностью изменен алгоритм расчета CiteScore – основного показателя научных журналов в системе SCOPUS. Англоязычная версия нашего "Вестника" вошла в квартиль Q2 по этому индексу.

2020-06-01

На сайте размещён №2, 2020

На нашем сайте размещён очередной выпуск Вестника, в котором опубликованы два обзора. Первый посвящён регуляции кровоснабжения в уникальной скелетной мышце диафрагме. Второй – обобщению существующих данных о роли обестатина и его производных в регуляции пищевого поведения.

2020-05-30

Статистика просмотров статей (№1, 2020)

2020-04-22

Научные журналы МГУ появились в открытом доступе

МГУ имени М.В. Ломоносова открывает бесплатный доступ к 27 научным журналам собственного издательства (в том числе и к нашему "Вестнику").

До 15 мая на платформе eLIBRARY.RU можно бесплатно ознакомиться с более чем 25 000 научных статей из журналов серий «Вестник Московского университета» и «Бюллетень Московского общества испытателей природы». Полнотекстовые PDF-статьи из этих журналов также в свободном доступе. Администрация МГУ надеется, что такой шаг послужит продвижению научной деятельности в период самоизоляции.

На нашем сайте мы также изменяем политику и до 15 мая делаем открытым доступ ко всем статьям, без обычного годового эмбарго.

2020-04-07

Наш журнал – 2020: что и как мы публикуем

Уважаемые читатели!

В первом номере нашего Вестника вышла редакционная статья, посвящённая последним изменениям в редакционной политике журнала и анализу популярности работ, опубликованных за последние три года. Статья находится в открытом доступе.

2019-12-31

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие авторы, рецензенты и читатели!

Поздравляем вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Благодарим за плодотворное сотрудничество всех тех, кто был причастен к выходу выпусков нашего журнала, и приглашаем всех тех, кто только планирует присоединиться к этому процессу! Успехов в новом году, научных открытий и достижений, а также творческого вдохновения!

2019-04-26

Наши доклады на 8-ой Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2019: стратегия и тактика управления и развития»

24 апреля 2019 г. зам.главного редактора А.Н. Хохлов и ответственный секретарь редколлегии Г.В. Моргунова сделали два доклада в рамках 8-ой Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2019: стратегия и тактика управления и развития» на секции, посвящённой организации редакционного процесса.

2019-02-18

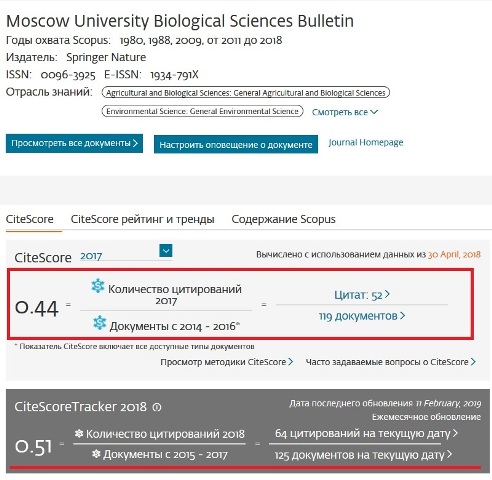

Актуальный CiteScore на сайте Scopus

По данным на 11 февраля (CiteScoreTracker 2018), наш CiteScore за 2018 год составляет 0,51.

CiteScore - показатель, аналогичный импакт-фактору Web of Science.

2018-12-27

С наступающими новогодними праздниками!

Дорогие авторы, читатели, рецензенты и редакторы!

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаем успехов в работе, новых перспектив, интересных проектов и профессионального роста!

2018-07-15

Обновление импакт-фактора нашего Вестника в базе данных Scopus

7 июня в Scopus обновились наукометрические индексы, включая показатели нашего журнала

2018-04-25

Доклад на 7-ой Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня - 2018: редакционная политика, открытый доступ, научные коммуникации»

25 апреля 2018 г. зам.главного редактора А.Н. Хохлов в рамках 7-ой Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня - 2018: редакционная политика, открытый доступ, научные коммуникации» сделал доклад на тему: «Списки литературы в научных статьях: улучшить нельзя совсем отменить».

2018-02-28

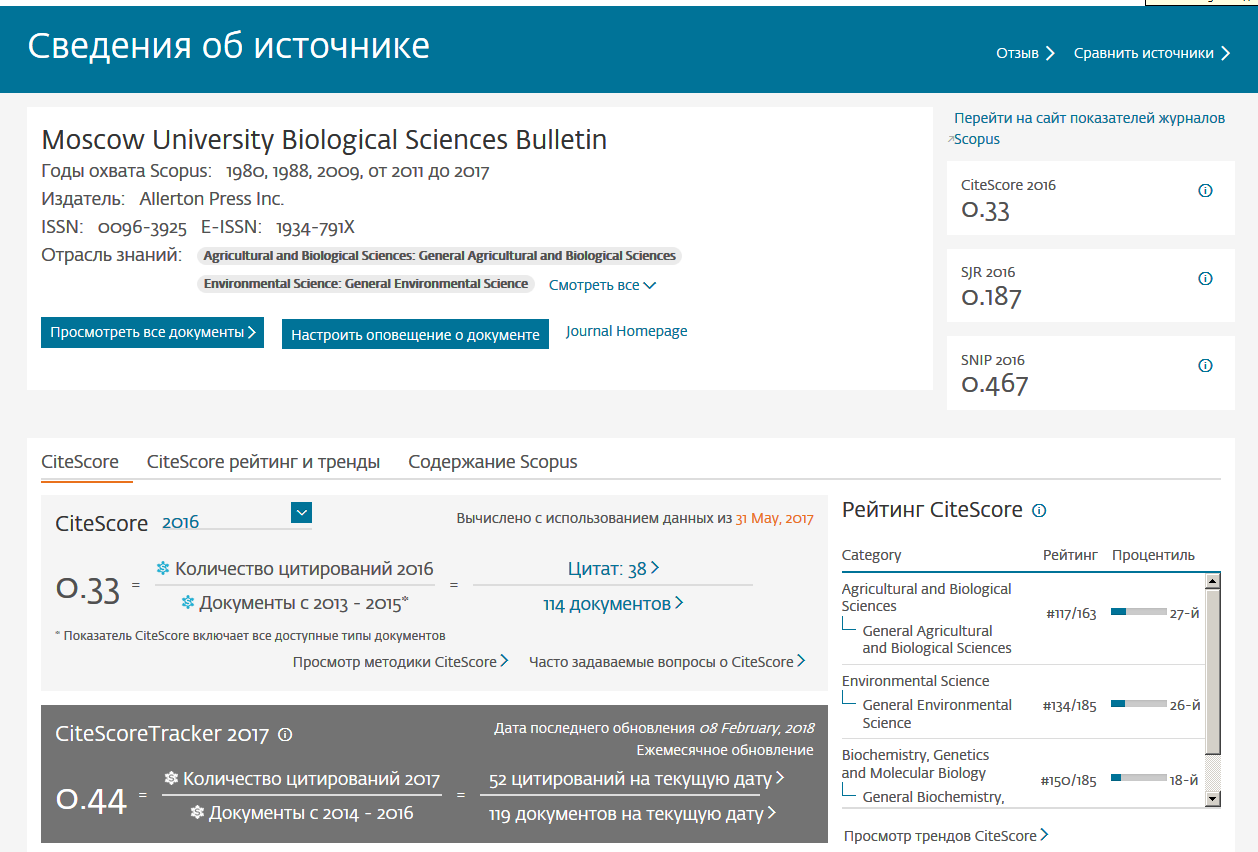

CiteScore 2017

Более подробную информацию можно найти на сайте scopus.com

2017-12-29

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие авторы, читатели, рецензенты и редакторы!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пусть в новом году осуществится все задуманное. Вдохновения, профессиональных успехов, увлекательных проектов и оригинальных идей!

2017-10-07

Оптимизация перечня ВАК

По решению ВАК от 15 июня 2017 года из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук, будут исключены журналы, получившие более 50% отрицательных заключений экспертных советов. Планируется повысить требования к входящим в перечень научным изданиям в соответствии с международными стандартами, в первую очередь стандартами Web of Sciences и Scopus. Анализ качества журналов уже осуществляется, вся актуальная информация публикуется на сайте ВАК. Журналы, не соответствующие требованиям, будут исключены из перечня с 1 января 2018 года.

2017-05-26

25–26 мая 2017 года прошёл международный семинар "Scientific Publication: Where, Why, How"

25–26 мая 2017 года в Президиуме РАН прошёл международный семинар "Scientific Publication: Where, Why, How", посвящённый вопросам публикации научных работ международного уровня. Мероприятие было организовано Российской академией наук, Российским фондом фундаментальных исследований, посольствами Соединённых штатов Америки, Голландии и Великобритании, а также Научной электронной библиотекой. Зарубежные и российские специалисты поделились своим опытом издания и подготовки научных работ к печати.

Презентации размещены здесь.

2017-04-21

344 "научных" журнала исключили из списка РИНЦ

Научная электронная библиотека навела порядок в РИНЦ. 344 журнала с недобросовестной редакционной политикой исключены из списка РИНЦ и не будут больше учитываться при расчёте наукометрических показателей журналов и авторов.

Подробнее об этом можно прочесть в статье, размещённой на сайте gazeta.ru

2017-03-28

CiteScore 2016

7 марта 2017 года в системе Scopus был обновлен показатель CiteScore для нашего Вестника за 2016 г.

Более подробную информаию можно найти на сайте scopus.com

2017-01-23

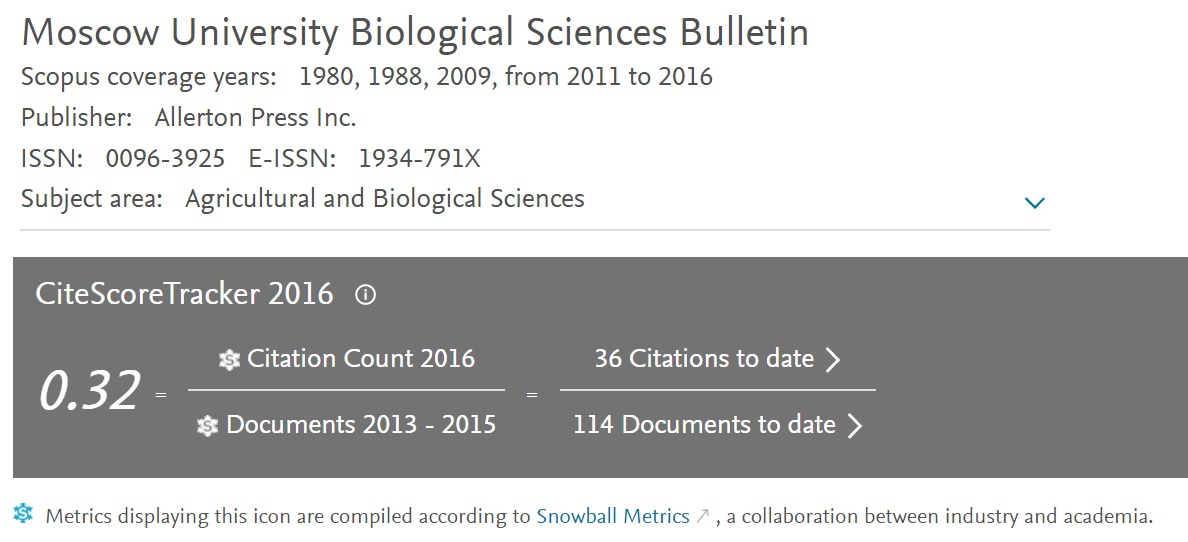

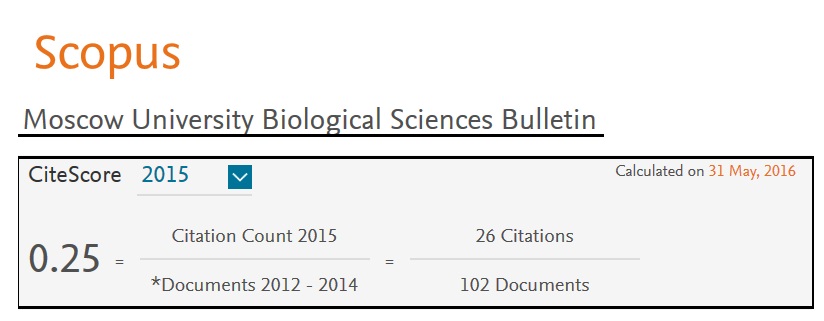

Scopus ввёл новый показатель цитируемости CiteScore

CiteScore аналогичен импакт-фактору Thomson Reuters с той разницей, что количество цитирований в году X делится на количество статей, вышедших в течение трёх предыдущих лет (годы X-1, X-2 и X-3), а не двух, как в случае с ИФ.

Для Moscow University Biological Sciences Bulletin этот показатель равен 0,25 в 2015 г.

На сайте scopus.com есть данные по 2016 г., но они пока что не являются окончательными.